それにともない、開幕が遅れておりました「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」についても、5月11日(月)から開幕します。[2020年5月5日(火・祝)記載]

会期を当初の6月21日(日)までから7月5日(日)までに延長しました。

今後、変更等がありましたら、随時ホームページ等でお知らせいたします。[2020年5月9日(土)記載]

また、以下の関連イベントを延期や中止等することといたしましたので、お知らせします。

開館5 周年記念事業式典/ミニステージ/記念トークイベント 開催延期

4月24日(金)の開催を予定しておりましたが、開催を延期することになりました。

開催日時が決まり次第、お知らせします。

OPAM 開館5 周年記念教育普及ワークショップ 開催延期

4月25日(土)・26日(日)の開催を予定しておりましたが、開催を延期することになりました。

開催日時が決まり次第、お知らせします。

カドウ建築の宴 in OPAM 開催延期

4月25日(土)・26日(日)の開催を予定しておりましたが、開催を延期することになりました。

開催日時が決まり次第、お知らせします。

間仕切りワークショップ“避難所をつくろう” 開催中止

4月26日(日)の開催を予定しておりましたが、中止することになりました。

講演会“建築家・坂 茂の仕事−仮設住宅から美術館まで” 開催予定/募集人数変更

5月23日(土)14:00〜15:30の講演会は、現状、開催を予定しておりますが、募集人数を200人から50人に変更いたします。

また、募集人数の縮小に伴い、5月23日(土)11:00〜12:30にも、募集人数50人にて追加開催することにいたします。[2020年4月20日(月)追記]

5月23日(土)14:00〜15:30の回は定員一杯となりました。多くのお申し込みをいただき、ありがとうございました。

尚、5月23日(土)11:00〜12:30の回はまだ受付をしております。[5月14日(木)追記]

5月23日(土)11:00〜12:30の回も定員一杯となりました。多くのお申し込みをいただき、ありがとうございました。[5月15日(金)追記]

○申込方法:

Tel:097-533-4500 までお電話、またはapp@opam.jpへ[件名]にイベント名、[本文]にお名前とご連絡先のお電話番号、参加される回(11:00〜12:30 または 14:00〜15:30)をご記入の上、お申し込みください。定員に達し次第、締切とさせていただきます。

※今後の状況によって、変更または中止となる場合もあります。その場合は、再度、ホームページ等でお知らせします。

坂茂氏によるギャラリートーク 開催未定→開催中止[5月20日(水)追記]

5月23日(土)の開催を予定しておりましたが、現状、開催未定となっております。

開催の有無等が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

学芸員によるギャラリートーク 開催未定→5月2日(土)・9日(土)・23日(土)開催中止[5月20日(水)追記]→6月6日(土)・20日(土)14:00〜15:00開催決定[5月27日(水)追記]

5月2日(土)・9日(土)・23日(土)、6月6日(土)・20日(土) の開催を予定しておりましたが、現状、開催未定となっております。

開催の有無等が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

本件についてのお問い合わせ先 097-533-4500

※現在おかけ間違いが多くなっております。

お電話の際はお間違いのないよう、番号の確認をお願いいたします。

1957年東京生まれ

84年、クーパー・ユニオン建築学部を卒業

82年、磯崎新アトリエに勤務

85年、坂茂建築設計を設立

95年から国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)コンサルタント、 同時にNGO VAN設立 現在、慶応義塾大学環境情報学部教授

〈主な作品〉

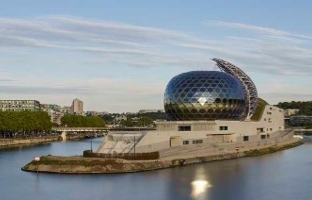

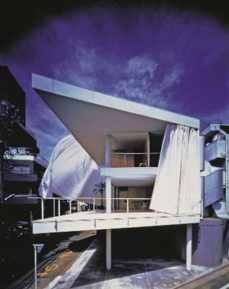

「カーテンウォールの家」、「ハノーバー国際博覧会日本館」、「ニコラス・G・ハイエック・センター」、「ポンピドゥー・センター・メッス」、「大分県立美術館」、「静岡県富士山世界遺産センター」、「ラ・セーヌ・ミュジカル」、「スウォッチ本社」、他

〈主な受賞〉

フランス建築アカデミーゴールドメダル(2004)、アーノルド・W・ブルーナー記念賞建築部門世界建築賞(2005)、日本建築学会賞作品賞(2009)、フランス芸術文化勲章(2010)、芸術選奨文化部科学大臣賞(2012)、プリツカー賞(2014)、クリスタルアワード(ダボス世界経済フォーラム、2015)、紫綬褒章(2017)、マザー・テレサ社会正義賞(2017)、読売国際協力賞(2019)、他多数

大分県立美術館では、開館5周年を記念し、当館の設計者である世界的建築家、坂 茂氏の展覧会を開催します。

坂氏は、中国の伝統的な竹編み帽子から発想を得た屋根の構造を持つ「ポンピドー・センター-メス」(2010年、フランス)や、パリ郊外セガン島の音楽ホールを中心とした複合音楽施設「ラ・セーヌ・ミュジカル」(2017年、フランス)など、世界中で建築設計に携わっています。その一方で、1995年の阪神淡路大震災の「紙のログハウス」や「紙の教会」、2011年の東日本大震災に活用された「避難所用間仕切りシステム」、2008年の中国・四川大地震の復興支援では「成都市華林小学校紙管仮設校舎」を建てるなど、災害支援活動も続けられています。これら多方面に及ぶ活動が高く評価され、2014年に建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞を受賞されました。

本展は、坂 茂氏自らが設計した美術館での大規模個展です。坂氏が35年に渡りおこなってきた設計活動を、写真や図面、映像だけでなく、多数の実物大モックアップ(模型)でご紹介します。離れた場所にある建築を臨場案あふれるダイナミックな展示で、子どもから大人まで楽しんでいただける内容です。また25年に渡り世界各地で行ってきた災害支援活動についてもご紹介します。

その多角的な創作や活動とあわせて、当館を設計する中で考えた建物のフレキシビリティや、街に開かれた美術館への構想など、当館のコンセプトを体験できる会場構成もご覧いただけます。

【展覧会のみどころ】

1. 世界が注目する日本人建築家 坂 茂氏の大型個展

坂 茂氏は建築家として国際的に評価の高い建築を設計し、新しい建築資材や手法を開発する一方で、災害支援活動家としての顔を持ち、25年以上にわたり難民、被災者のための支援プロジェクトを行ってきました。その活動は国境を越え、ルワンダ、スリランカ、ハイチ、アメリカ、トルコ、インド、中国、ニュージーランド、イタリアなど多くの国々に及びます。阪神淡路大震災や東日本大震災、2019年の台風19号も例外ではありません。その多角的な活動が注目されている建築家の創作と活動が、本展で一堂に会します。

2. モックアップや動画作品から、建築空間を体感できる展覧会

モックアップとは、実物大の模型や実物に限りなく近く再現された模型のことで、一般的な卓上サイズの「模型」より大きくリアルなものです。写真や模型だけではわからない建築の構造や、ジョイントの細部や素材などもじっくりご覧いただけます。また、動画作品や建設中の定点観測動画で建築のリアルな空間を体感することもできます。

3. 「街に開かれた縁側としての美術館」を体感する機会

本展の展示は、1階の展示室全面とアトリウムエリアの3/5のあわせて約2,000㎡のスペースを使った開館以来最大規模の展示になります。 展示エリアの半分を占めるアトリウム空間は、無料の観覧ゾーンです。このスペースでは、2011年の地震で甚大な被害を受けたニュージーランド・クライストチャーチに建てられた「紙の大聖堂」の1/10サイズの模型や、2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震などでも活用された「避難所用間仕切りシステム」の実物など、世界各地で行ってきた災害支援活動を中心に紹介します。 展示室内は有料の観覧ゾーンとなります。このスペースでは、パリ郊外のセーヌ川の中州セガン島に2017年にオープンした複合音楽施設「ラ・セーヌ・ミュジカル」や、静岡県富士宮市に2017年にオープンした「静岡県富士山世界遺産センター」など、国内外でてがけてきた文化施設や商業施設などを、実物大の部分模型や実物に限りなく近く再現された模型「モックアップ」、映像、写真などで紹介します。 大分県立美術館では、1階の展示室は、通常周囲を壁に閉ざされており、中に入らないと様子がわかりませんが、本展では、ところどころ外から展示室の中の様子を垣間見ることができるようになっています。また、天候などの条件が整った場合には、道路に面したガラスの水平折戸を開放し、街と一体化させることも計画しています。 坂 茂氏自らが設計した美術館での展覧会でもあるため、坂氏が設計にあたりコンセプトの柱においた「街に開かれた縁側としての美術館」を体感していただける機会になることと思います。これまでとは違う大分県立美術館の新しい展示空間をお楽しみいただけます。

後援 大分県、大分県教育委員会、NPO法人大分県芸振、朝日新聞大分総局、西日本新聞社、毎日新聞社、読売新聞西部本社、NHK大分放送局、エフエム大分、J:COM大分ケーブルテレコム株式会社

特別協賛 大和リース株式会社、メルコリゾーツ&エンターテイメントジャパン株式会社、株式会社タカラレーベン、株式会社パソナグループ、株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット、三菱地所株式会社、エルメスジャポン株式会社

協賛 丸井産業株式会社、九州旅客鉄道株式会社、太陽工業株式会社、おおいた建設人材共育ネットワーク、一般社団法人大分県電設業協会、小松マテーレ株式会社、株式会社タマディック、日本連合警備株式会社、株式会社LIXIL、株式会社良品計画、医療法人社団 誠和会 牟田病院、株式会社エーアンドエーマテリアル、鹿島建設株式会社、佐藤工業株式会社、TOTO株式会社、ナイス株式会社、YAMAGATA DESIGN 株式会社

特別協力 株式会社坂茂建築設計、慶応義塾大学環境情報学部坂茂研究会

協力 日本化工機材株式会社、鬼塚電気工事株式会社、株式会社翠豊、株式会社シェルター、ジャパン建材株式会社、株式会社長谷川萬治商店、株式会社マルゴ、元旦ビューティー工業株式会社、株式会社YAMAGIWA、大分大学、大分県立芸術文化短期大学、日本文理大学建築学科、一般社団法人日本建築学会九州支部大分支所、公益社団法人大分県建築士会、一般社団法人大分県建築士事務所協会、公益社団法人日本建築家協会九州支部大分地域会、DABURA.m Inc.、「カドウ建築の宴in OPAM」プロジェクトチーム

助成 令和2年度 文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」坂 茂氏によるオンライン版ギャラリートーク

講演会“建築家・坂 茂の仕事−仮設住宅から美術館まで”−作品づくりと社会貢献の両立を目指して ※2020年7月5日で公開終了しました。

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」展示設営の様子−マドリッド紙のパビリオン ※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、開幕日を4月24日(金)から5月7日(木)に変更しております。

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」展示設営の様子−クアパーク長湯 ※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、開幕日を4月24日(金)から5月7日(木)に変更しております。

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」展示設営の様子−タマディック名古屋 ※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、開幕日を4月24日(金)から5月7日(木)に変更しております。

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」展示設営の様子−中国・成都市華林小学校紙管仮設校舎 ※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、開幕日を4月24日(金)から5月7日(木)に変更しております。

「坂茂建築展−仮設住宅から美術館まで」展示設営の様子−由布市ツーリストインフォメーションセンターなど ※新型コロナウイルス感染症防止対策のため、開幕日を4月24日から5月7日に変更しております。

開館5周年記念事業 坂茂建築展 開催中!

展示風景

「大分建築マップ」発行のお知らせ

本展を鑑賞された県内外の皆様が、大分県内の建築物を知り、現地を訪れるきっかけになれば幸いです。

名称: 大分建築マップ

仕様: カラーA3 二つ折リーフレット

部数: 2,700部

配布場所: 大分県立美術館およびiichiko総合文化センター内に設置 ※無料配布