2025年05月16日

「OPAM開館10周年記念 LINKS― 大分と、世界と。」寄稿記事 ①

「LINKS―大分と、世界と。」は、作家同士の交流や、作家と作品との「出会い」が生んだ近代以降の美術の軌跡を、名品や新発見資料とともにたどる展覧会となっています。会期前半の最大の見どころとなっているのが、「日展三山」と呼ばれ、戦後の日本画壇をリードした東山魁夷、杉山寧、髙山辰雄の1964(昭和39)年の日展の出品作の展示です。

三人は、いずれも昭和のはじめに東京美術学校に学び、在学中に帝展初入選を果たすなど、その才能は抜きんでたものがありましたたが、卒業後は、それぞれが不遇の時代を過ごし、30代で終戦を迎えています。

1946(昭和21)年、第1回日展(日本美術展覧会)が開催されますが、会場に三人の作品はありませんでした。東山と髙山は落選、杉山は戦前から患っていた結核のため制作の中断を余儀なくされていました。まさにどん底の中、三人は、戦後の画業をスタートさせることになったのです。しかし、それがかえって過去と決別する勇気を与え、従来の枠組みにとらわれない新たな日本画の創造へと駆り立てたのかもしれません。第2回の日展からは東山も髙山も入選を重ね、1951(昭和26)年の第7回展からは、健康を取り戻した杉山も復帰し、初めて三人の作品が揃って日展に登場します。戦前から作風を一変させた彼らの出品作は、毎回注目を集め、昭和30年代に入ると日展の会場である東京都美術館の第7室に一緒に並べられるのが恒例となっていました。

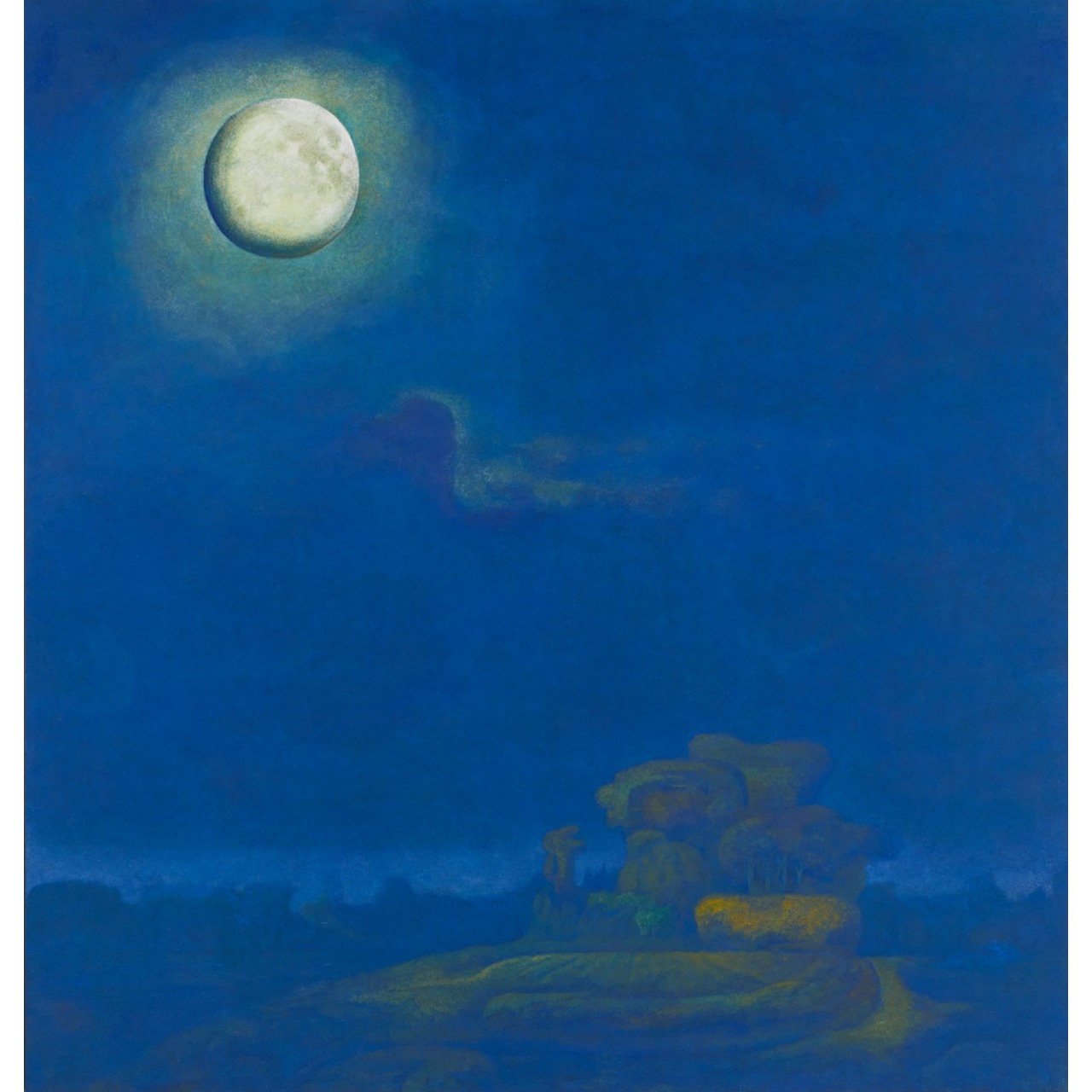

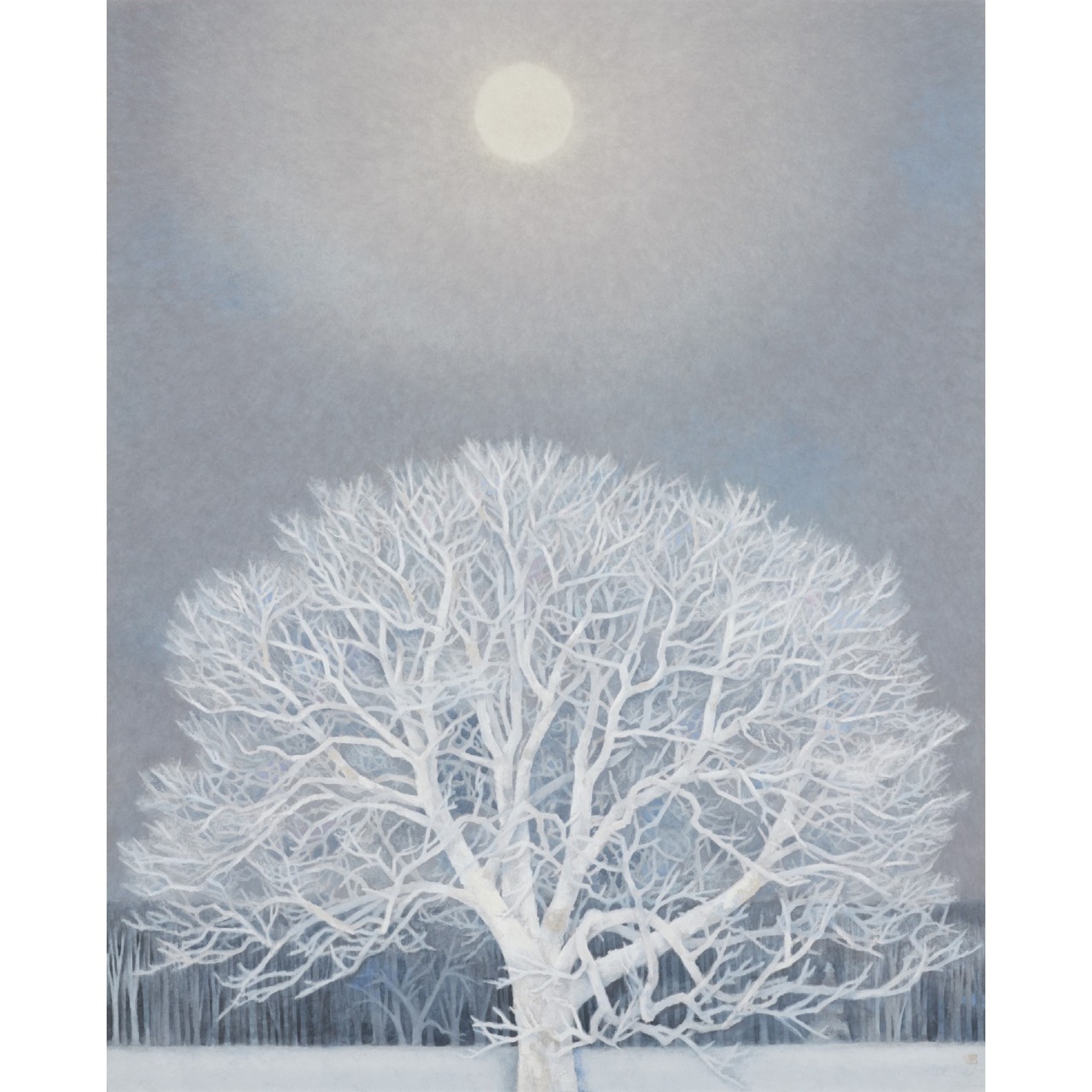

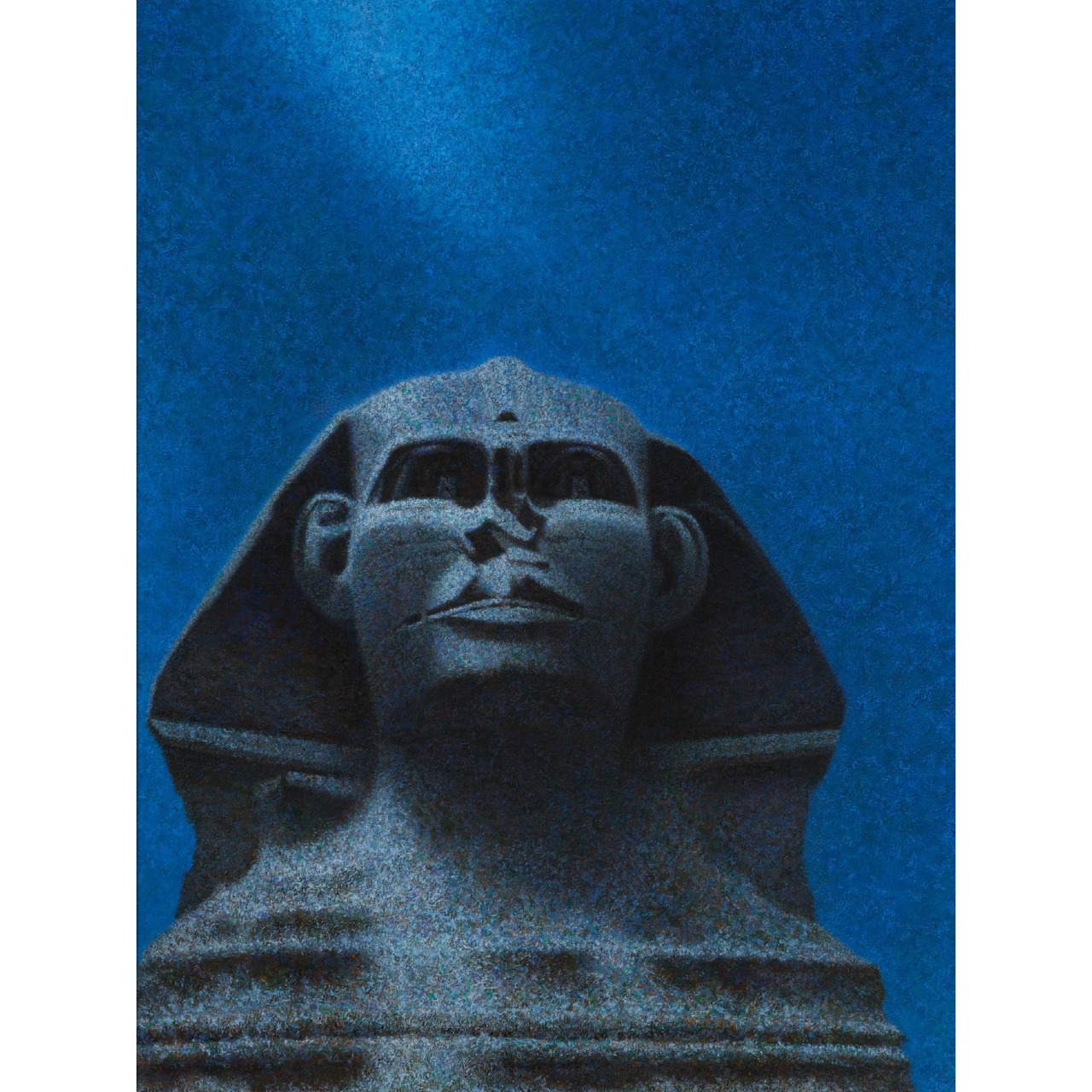

1964(昭和39)年の日展では、杉山と髙山が偶然にも同じ題名の《穹》という作品を発表したことで、とりわけ大きな話題となりました。さらに、月光に照らし出されたスフィンクスを描いた杉山に対し、夜空に輝く神秘的な月を描いた髙山、ともに群青を基調とした夜の風景でした。一方、二人の作品に挟まれるように展示されたのが、冬の太陽が浩々と輝く東山の《冬華》です。この月と太陽をモチーフとした作品の奇跡的な「出会い」は、会場でも多くの来場者の目を奪い、新聞、雑誌等で大きく取り上げられました。「日展三山」の名は、こうして不動のものとなり、日本の美術界に燦然と輝くことになったのです。

(大分県立美術館上席主幹学芸員 吉田浩太郎)

令和7年5月17日 大分合同新聞掲載